习近平会见德国总理朔尔茨

- 李强主持召开国务院常务会议2024/04/15

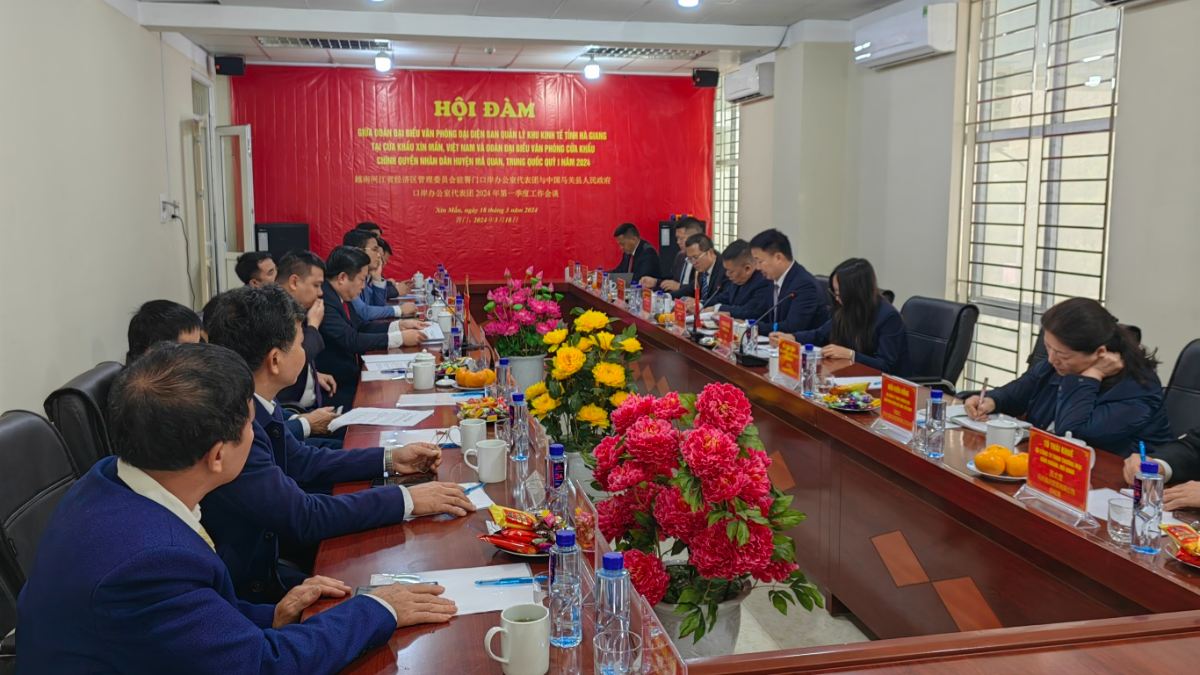

- 县第十八届人大常委会召开第十九次会议2024/04/15

- 这种情况下购车有定额补贴、这类设备加快淘汰……这个发布会信息...2024/04/12

- 习近平会见马英九一行2024/04/11

- 不动产登记公告(2024049)2024/04/19

- 天下足球网发展和改革局天下足球网2024年以工代赈示范工程专项...2024/04/19

- 不动产登记公告(2024048)2024/04/18

- 天下足球网夹寒箐镇中学改扩建项目规划设计方案批前公示2024/04/18

- 天下足球网民族职业高级中学改扩建项目规划设计方案批前公示2024/04/18

- 天下足球网第一中学高中部食堂、室内体育馆、学生宿舍建...2024/04/18

- 2024年4月17日马关新闻2024/04/17

- 2024年4月15日马关新闻2024/04/15

- 2024年4月12日马关新闻2024/04/12

- 2024年4月10日马关新闻2024/04/10

- 2024年4月8日马关新闻2024/04/08

- 2024年3月29日马关新闻2024/03/29

- 八政发〔2024〕22号八寨镇人民政府天下足球网印发《八寨镇安全生产...2024/03/28

- 马政发〔2024〕7号 天下足球网人民政府天下足球网宣布失效一批文件的决...2024/03/15

- 马政发〔2024〕7号 天下足球网人民政府天下足球网宣布失效一批文件的决...2024/03/15

- 马政发〔2024〕6号 天下足球网人民政府天下足球网印发2024年政府工作报...2024/02/27

- 天下足球网人民政府办公室天下足球网印发《天下足球网贯彻落实〈云南文化和...2024/02/27

- 马政发〔2023〕57号天下足球网人民政府天下足球网调整天下足球网第十八届人...2023/12/27

| 标题 | 回复状态 | 回复时间 |

| 预约接种HPV疫苗 | 已回复 | 2024/04/18 |

| 都龙镇供电所对老百姓的供电需求视而不见 | 已回复 | 2024/04/15 |

| 公租房申请 | 已回复 | 2024/04/18 |

| 水果摊占道经营 | 已回复 | 2024/04/15 |

| 已交物业费被迫停电 | 已回复 | 2024/04/15 |

| 马关迎春里南门出口存在交通安全隐患 | 已回复 | 2024/04/12 |

| 旅游开发 | 已回复 | 2024/04/12 |

| 农村危房重建 | 已回复 | 2024/03/29 |

| 一次性二胎补助 | 已回复 | 2024/03/29 |

| 安平广场骏城路和林海路路口噪音问题 | 已回复 | 2024/03/15 |

宪法宣传周

宪法宣传周

云南省营商环境投诉举报平台

云南省营商环境投诉举报平台

云南省营商环境调查问卷平台

云南省营商环境调查问卷平台

利企惠民

利企惠民

云南省证明材料清单

云南省证明材料清单

随机抽查事项

随机抽查事项

权力清单和职责清单

权力清单和职责清单